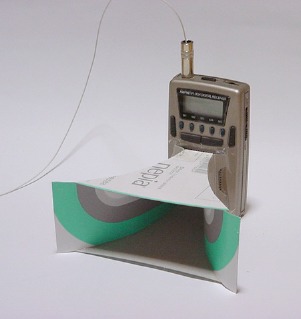

磁気処理スクアラン「トライボル」

|

|

|

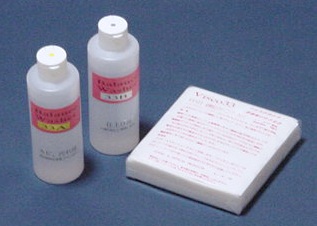

トライボルというのは、この“磁気処理スクアラン”が市場に出現したばかりのときのネーミング。すぐに「TR-30」という名で売られるようになったはずだ。いち早く飛びついて3本買って、1本は当時乗っていた車のエンジンに入れ、あと2本がまだ残っている。接点磨きや潤滑に使っても、そんなに減るもんではないのだった。もちろん大変安定な物質ということなので、もう10年以上も経っているけれど、変色もないし、たぶん変質はしていないと思う。化粧品にも使われているくらいだから、皮膚についても心配ないのがありがたい。 |

| 潤滑油としても使ってみた。SP-10のモーターに使った印象では、自然で滑らか、クリアな感じ。といっても、古いオイルのままの状態の音を聞いていないので比較のしようはないんだけれど。潤滑効果はなかなかよさそう。クルマに入れたときは量が少なかったせいか、気のせい以上の効果は感じられなかった。 | |